コラム・キャンペーンcolumn・campaign

Column その他

「酸蝕症(さんしょくしょう)」って聞いたことありますか?

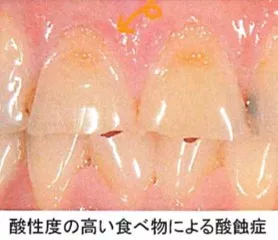

酸蝕症とは、歯の硬組織(特にエナメル質)が、種々の原因によって溶ける状態をいいます。

酸の作用によって、硬組織からミネラルが溶け出す「脱灰(だっかい)」という現象であり、細菌が関与しないという点でむし歯とは異なりますが、症状が進行すると、知覚過敏やむし歯のような痛みを引き起こしてしまいます。

酸蝕症によって歯が溶けることで、次のようなことが挙げられます。

・歯の表面が薄くなることで歯が欠ける

・歯の噛み合わせが悪くなる

・歯の表面に穴のようなへこみが現われる

・歯全体が小さくなり詰め物や被せ物が外れやすくなる

・エナメル質が溶けて象牙質が現われ、歯の表面が黄ばんだり、白濁する

・知覚過敏やむし歯のような痛みを感じる

酸蝕症の原因

酸蝕症の主な原因として、以下の2つが挙げられます。

・酸性の飲食物の過剰摂取

・疾患の影響

まず第一に、酸性の飲食物を過剰摂取することが、酸蝕症の代表的な原因です。

酸蝕症は、生活習慣病の一つなのです。酸性の飲食物として代表的なものに、以下のようなものがあります。日頃からこれらの飲食物を多く摂取している人は注意が必要です。

・酢

・柑橘類

・もずく

・炭酸飲料、清涼飲料水、栄養ドリンク

・赤ワイン、ビール

上記の飲食物以外であっても、酸性のビタミン剤やサプリメント、アスピリン等の酸性の薬物を過剰に摂取することも酸蝕症の原因になるので注意しましょう。

もう一つの原因として、様々な疾患が酸蝕症を引き起こすこともあるのです。

例えば、逆流性食道炎によって逆流した胃酸が酸蝕症の原因になることもあります。また、摂食障害で嘔吐を繰り返すことで、胃酸が逆流し、酸蝕症を招くこともあるのです。

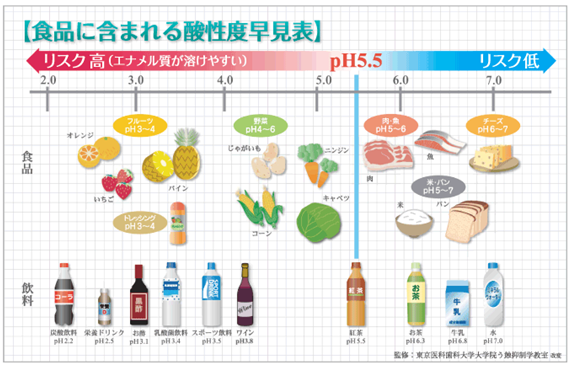

どの飲食物がよくないの?

お口の中は普段、中性に保たれています。そして、歯のエナメル質はだいたいpH5.5よりも低くなると溶け始めます。pHが5.5より低い飲食物を摂取するとすぐに酸蝕症になるわけではありませんが、pHが4.0よりも低い飲食物を摂り続けると、酸蝕症になるリスクが高くなってしまいますので注意が必要です。例えば、コーラのpHは2~3程度であり、酸性の強い飲み物です。暑い季節など、汗をかいた時に飲むスポーツドリンクも、メーカーによって多少の違いがありますが、pHは3~4程度で、こちらも酸性度の高い飲み物になります。

他にも美酢(ミチョ)も注意が必要です。美酢は、さとうきびアルコールを主原料としている醸造酢で、pHは2.1と強酸性の飲み物なのです。

美酢には、腸内の善玉菌を増やすことで腸内環境を整える効果がある他、疲労回復効果、内臓脂肪を減少させる効果、血糖値の上昇を抑える効果、美肌効果等、身体にとって様々な良い効果があると言われています。しかし、たくさんの期待できる効果がある一方で、口内で歯肉と歯根の段差に強酸性の酢が残ることで歯を溶かす可能性もあるのです。

美酢をはじめとする、強酸性の飲食物を口にした後はお水で口をゆすぐこと心がけましょう。また唾液が出にくい体質の方は特に注意しましょう。

酸蝕症にならないために

普段から気を付けることをお伝えします。

・酸性の飲食物を摂取した後はお水でうがいする

酸性の飲食物を摂取した後の歯は柔らかくなっているため歯ブラシで磨くとエナメル質がすり減ってしまいます。摂取後には、すぐに水で口をゆすぎ、30分程度経ってから歯を磨くようにしましょう。

・唾液の分泌を促す

唾液には、酸性に傾いたお口の環境を中性に戻す働きがあるので、唾液の分泌を促すことが酸蝕症を防ぐことに繋がるのです。例えば、唾液の分泌量を増やすために食べ物をよく噛むようにしましょう。

また無糖のガム等を噛むのもよいでしょう。

・いつまでも食べつづけない

食べる頻度が多ければ多いほど、酸の影響を受けるリスクが増えてしまいます。ダラダラ食べをなるべく控えて、規則正しい食生活を心がけましょう。

・就寝前の飲食を控える

普段、就寝している間は唾液の量は減っています。そのため、飲食後すぐに寝ると口内が中性に戻るまでに時間がかかってしまうため、歯の再石灰化が行われにくくなります。特に、いびきや口呼吸をする人の場合、口の中が乾き、酸性の成分が口に残りやすくなるので注意しましょう。

まとめ

このように、酸蝕症とは、酸性の飲食物や化学物質に歯が触れ続けることで、歯の硬組織が溶けていく状態をいいます。酸蝕症で歯の表面が削れることで、歯が薄くなる等、上に書いたような様々な症状が現われてしまいます。

酸蝕症は予防と早期発見・早期治療が重要な疾患で、原因を除去しないと、どんどん症状が悪化してしまうのです。もちろん、酸性の飲食物を口にしてはいけないというわけではありません。過度に酸性の飲食物を摂ることを避け、適切に予防することが大事なのです。

酸蝕症について正しく理解したうえでこれからも食事を楽しみましょう🍽️

予防歯科