コラム・キャンペーンcolumn・campaign

Column その他

唾液分泌の仕組み

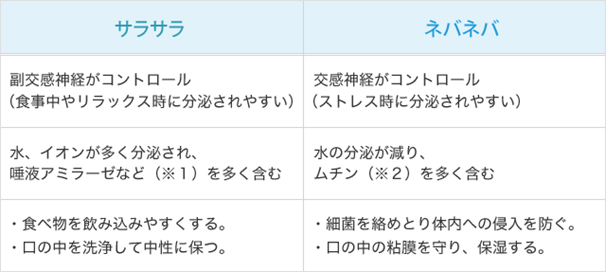

唾液は耳下腺、顎下腺、舌下腺という3つの唾液腺から分泌されます。そこから絶えず唾液が分泌されていて、1日に分泌される唾液の量は1~1.5リットルと言われています。

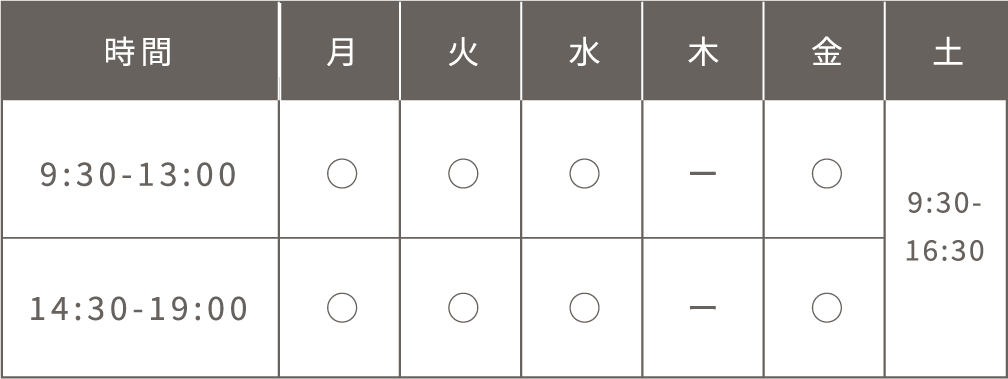

唾液には、さらさらした唾液(漿液性唾液)とねばねばした唾液(粘液性唾液)の2種類があり、役割や出るタイミングに違いがあります。

さらさらした唾液は、食べ物を飲み込みやすくする働きをしていて、ねばねばした唾液は、粘膜などを保護・防御する働きがあります。

さらさら唾液

主に耳下腺から分泌されます。笑っている時や入浴中など、体がリラックスしている時に働く副交感神経によってコントロールされているため、リラックス状態の時に分泌されやすいのが特徴です。

役割

・口の中を洗い流して清潔に保つ自浄作用

・食べ物を湿らせて飲み込みやすくする

・消化酵素が多く含まれているので消化吸収を助ける

・食後に酸性に傾いた口の中を中性に戻す

口の中をきれいにする働きがあるので、虫歯や歯周病に大きな役割をはたしています。

ねばねば唾液

舌下腺から多く分泌されます。緊張している時に働く交感神経によってコントロールされているため、緊張している時やイライラしている時に分泌されやすくなります。

役割

・粘膜が傷つくのを防ぐ

・粘膜の保湿

・細菌やウイルスをからめ取り、体内への侵入を防ぐ

ねばねば唾液が、多く分泌される状況が続くと口の中がカラカラになり、細菌が繁殖しやすくなるなどのデメリットもあります。

※ねばねば唾液はニオイの元を分泌する嫌気性菌を抑えにくいので、ねばねば唾液が多い人は必然的に口臭がきつくなってしまいます。

粘り気のある唾液には細菌があつまっていることが多いので口の中がねばねばする人は口内環境に気を配りましょう。

唾液の作用

①再石化作用

お口の中が酸性になって歯のエナメル質からカルシウムやリンが溶け出した状態を「脱灰」と呼びます。脱灰は初期の虫歯の段階ですが、唾液の「再石灰化」によって唾液中のカルシウムイオン、リン酸イオンが歯に再び取り込まれ、歯の溶けた部分が修復されます。

②緩衝(かんしょう)作用

歯の表面を覆っている硬いエナメル質は、カルシウムやリンで出来ています。食後はお口の中が酸性に傾き、歯のエナメル質が溶けやすい状態になります。

緩衝作用は酸性に傾いたお口の中のpHを中和してくれる作用があり、虫歯を防いでくれます。

③抗菌作用

唾液には虫歯菌に対して抗菌作用をもっている物質が含まれていて、虫歯予防の役割をしています。

④自浄作用

唾液には食べかすや歯垢を洗い流す働きがあり、細菌によって虫歯や歯周病になるのを防ぎます。

唾液を促す方法

◎唾液腺マッサージ

・ 人差し指から小指までの4本を頬と耳たぶの間にあて、奥から前へクルクルと優しく回します。

・ 耳の下から顎先まで、顎の内側を指で何ヶ所か押していきます。

・両手の親指をそろえ、舌下腺がある顎の真下から舌を突き上げるようにゆっくり押し上げていきます。

◎唾液が出やすくなる食べ物を食べる

噛み応えがある硬い食べ物や梅干しなど酸味のある物を食べると唾液が出やすくなります。

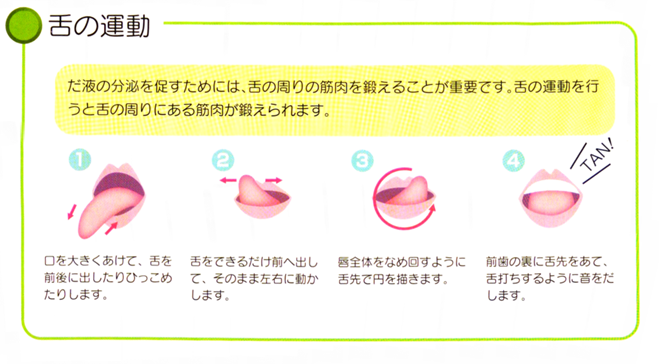

◎舌の筋肉をきたえる

・口を大きく開けて舌を前後に出したり引っ込めたりします。

・舌をできるだけ前に突き出したまま、左右に動かします。

・ 唇をなめまわすように全体で円を描きます。

・前歯の裏に舌先をあて、舌うちするように音を出します。

まとめ

唾液には、さらさら唾液とねばねば唾液の2種類ありそれぞれ違う役割をしています。

唾液をしっかり出すと消化吸収を助け、お口の中を清潔にしてくれるので、虫歯予防にも繋がります。また、唾液は細菌やウイルス、などの防御作用をもつ成分も含んでおり、感染症予防に対しても重要な働きをしています。

それぞれの唾液がバランスよく働くことが大切です。

予防歯科