コラム・キャンペーンcolumn・campaign

Column その他 審美歯科 矯正

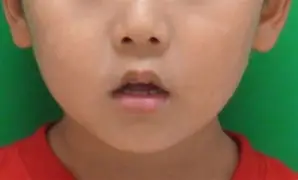

「お口ぽかん」とは、安静時に口が開いている状態の事で「口唇閉鎖不全」といいます。

本来、人は鼻呼吸をしていますが口腔周囲の筋力不足や鼻づまりによる口呼吸、舌癖、歯列不正などが原因で口を閉じられなくなります。

口が開いている事により、口腔内が乾燥し虫歯や歯周病に罹患しやすくなります。

また、口唇・頬・舌のバランスが崩れて、歯列や咬合の異常を引き起こす可能性が高くなります。

さらに、口が開いていると外気が直接取り込まれる事からウイルス感染へのリスクが高くなるなど全身への影響も考えられます。

口唇閉鎖不全症の原因

口周りの筋肉の弱さ

口唇閉鎖不全症の代表的な原因は、口周りの筋力の弱さです。

舌の筋肉も弱くなり滑舌が悪くなったり、低位舌という舌の位置が変わってしまいます。

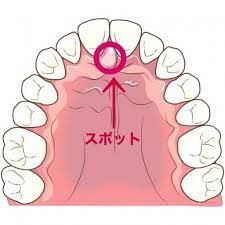

一般的には、楽な姿勢をとっているとき、舌の先端は上の前歯の裏側(この位置をスポットポジションと言います)にありますがお口ポカンの状態が続くと、常に下側に位置するようになり、下の前歯を過度に押すような力が働きます。それにより咬み合わせが悪くなってしまいます。

舌の問題

口唇閉鎖不全症は、舌の問題が影響していることがあります。

生まれつき舌小帯(下あごと舌の間のヒダ)が短い状態を「舌小帯短縮症」と言い、重度の場合は舌の動きが悪くなるため発音が上手く出来なかったり、筋肉のバランスが崩れて口呼吸になったりします。

目安として舌を上に上げた時、舌がハート型になります。

鼻(アレルギー)の問題

アレルギー性鼻炎、蓄膿症、鼻づまりによって口呼吸になり口唇閉鎖不全症になってしまうことがあります。

まずは耳鼻咽喉科での治療を受ける事が必要です。

口唇閉鎖不全症のリスク

虫歯・歯周病

口唇閉鎖不全症には、さまざまなリスクがあります。

代表的なリスクとしては、虫歯・歯周病になりやすくなる点が挙げられます。

口を開けている時間が長いことで、口の中に雑菌が入り込みやすくなること、唾液の量が減り唾液の自浄作用・抗菌作用の働きが弱まることなどが、その理由です。

また、口唇閉鎖不全によってかみ合わせや歯並びが悪くなると、汚れがたまりやすい箇所や磨き残しが出やすい箇所が出てきます。それも、虫歯・歯周病のリスクを高めてしまう原因です。

口臭

口唇閉鎖不全でお口の中の唾液量が少なくなると、唾液によって洗い流されるはずの細菌が口内にとどまってしまいます。

また、細菌が増殖しやすくもなり、口臭の悪化につながります。

かみ合わせ・歯並び悪化によって口内に食べかすが残りやすくなるのも、口臭が悪化する原因です。

歯並び・かみ合わせの悪化

口唇閉鎖不全症が舌の筋力や位置によって起こっている場合、歯並びやかみ合わせの悪化につながることがあります。

舌は、安静時には上あごにくっついているのが正しい使い方ですが、上あごではなく前歯や上下の前歯の間に位置していることで徐々に歯を動かしていってしまう恐れがあるからです。

その結果、上下の前歯が咬み合わない「開咬」や前歯が前方に突出する「上顎前突/出っ歯」になるリスクがあります。

また、歯並びや咬み合わせだけでなく、お口周り全体のバランスが崩れ面長になったり、歪みが出たりすることもあります。

ウイルスへの感染リスク

口唇閉鎖不全症の全身へのリスクとしては、ウイルス感染のリスクが高くなる点が挙げられます。

口を開けている時間が長いことで、風邪やインフルエンザなどのウイルスが体内に入り込みやすくなるためです。

また、鼻呼吸の場合は鼻の毛や粘液がフィルターの作用を果たしており、毛細血管が張り巡らされていることで加温されていますが、口呼吸の場合にはそういった作用がありません。

そのため、ウイルスが生存しやすい温度のまま肺に空気が送られてしまうことも、感染リスクを上げる原因となっています。

いびき・睡眠時無呼吸症候群

口を開けたまま寝ると、気道が狭くなります。

いびきは、気道の狭くなった部分に空気があたり、振動を起こすことで出る音です。

そのため、口唇閉鎖不全症の方はいびきが出やすくなります。

また、睡眠時無呼吸症候群の一つに分類される閉塞性睡眠時無呼吸症候群は、気道が狭くなることで起こります。

そのため、口唇閉鎖不全は睡眠時無呼吸症候群のリスクも挙げてしまいます。

睡眠時無呼吸症候群は、生活習慣病やメタボリックシンドローム、心筋梗塞や脳卒中のリスクを上げることがわかっています。

治療法

MFT(口腔筋機能療法)

口唇閉鎖不全症の原因が、舌や口周りの筋力不足、舌の悪習慣などにある場合には、その原因を取り除くことが大切です。

これらの改善には、主にMFT(口腔筋機能療法)と呼ばれるトレーニングを行います。

MFTは口周りの機能を正しく改善させるためのトレーニングであり、筋力アップトレーニングや咀嚼・嚥下トレーニング、舌の正しい位置の習得トレーニングなどが行われます。

耳鼻咽喉科での治療

アレルギー性鼻炎や鼻中隔湾曲症によって口唇閉鎖不全に陥っている場合には、その原因を取り除くために耳鼻咽喉科で治療を受けましょう。

治療法としては、薬物療法やレーザー治療、手術療法などがあります。

まとめ

口唇閉鎖不全症は、お子さんが小さいうちに気づくことができれば、治療やトレーニングにかかる時間を少なくすることができます。

口を閉じる習慣をつけることが大事ですので、ポカン口に気づいたらこまめに声をかけるようにしましょう。

ご家庭でのトレーニングでは改善が難しい場合や歯並び・咬み合わせに影響が出てしまっている場合には、歯科医院にご相談ください。

予防歯科