コラム・キャンペーンcolumn・campaign

Column その他

唾液とは、口内にある唾液腺から分泌される液体のことで、健康な成人だと1日あたり1〜1.5リットル程度出されます。ただし、加齢的な影響を受けやすい性質があり30代をピークにして減少し始め、70代にはピーク時の3割ほどにまで減少してしまいます。

また、唾液の分泌量は時間により変化します。食事中は増えますが、睡眠中は減少する傾向にあります。

さらに、精神的な影響を過分に受ける傾向もあり、例えば緊張すれば唾液の量は減少して口が渇いてきますし、酸っぱいものを目の前にしなくても想像するだけで唾液は出てきます。

唾液の役割

①消化作用

消化といえば胃や腸の役割の様なイメージですが、実は唾液も消化作用の一翼を担っています。

唾液の中には、βアミラーゼという酵素成分が入っています。これは、でんぷんを分解する作用がある消化液の一種です。

食べ物を噛めば噛むほど、唾液はたくさん出されます。言い換えれば消化液がたくさん出てくることになり、お米やパンなどの炭水化物が消化されることになります。

この作用があるおかげで、消化時の胃腸の負担を軽減することが出来ます。ただし、タンパク質を分解する酵素は含まれていないため、タンパク質を分解することは出来ません。

②保湿・保護作用

お口の中は、軟組織とよばれる舌や頬、唇などの軟らかい部分と、硬組織に分類される歯という硬い部分が共存しています。

歯は、身体の中で最も硬い、つまり骨よりも硬いという性質があります。そんな硬い部分が話をする時、食べる時、ずっと軟らかい部分に当たり続けています。

唾液には、軟組織部の動きを滑らかにする潤滑剤の作用があり、こすれて傷を付けるのを防いでくれています。

③洗浄作用

唾液は食後に残った食べかすを洗い流し、口内を綺麗にしてくれます。

唾液がしっかり分泌されていると、プラーク(細菌の塊)が口内に付着しにくいといわれています。

④殺菌・抗菌作用

唾液にはリゾチームやラクトフェリンに代表される抗菌作用を持つ成分が含まれています。

これにより、お口を通して細菌がからだの中に侵入することを防いでくれています。

⑤緩衝作用

むし歯の原因は、ストレプトコッカス・ミュータンスに代表されるむし歯菌という細菌です。

むし歯菌が歯の表面に生息し、そこの付着物を取り込んで代謝すると、かわりに乳酸を排出します。この乳酸はpHが酸性です。この作用で歯が溶かされて穴が開き、むし歯になります。

唾液には、この乳酸により酸性に傾いたお口の中のpHを中性に戻す作用があります。こうした作用を緩衝作用といいます。緩衝作用が強ければ強いほどむし歯に強い環境を作り出してくれます。

⑥再石灰化作用

むし歯になると自然に治ることはありませんが、むし歯に至る一歩手前の状態があります。

そんなときは、歯の表面が過度に白くなっています。唾液の中には、カルシウムやリン酸といったさまざまな無機物成分が含まれています。これらの成分が、むし歯の前段階である、歯の表面が白くなった状態のときに、元の状態に戻そうとしてくれる作用を発現します。これを再石灰化作用といいます。

⑦排出作用

毒素や異物がお口に入ってきたとき、唾液がまとわりつくことでからだを守り、排出しやすくします。また、体内に投与された薬物の一部が唾液中より排出され、血中濃度を減じる作用をいいます。

唾液が減ると起こる現象

・虫歯になりやすくなる

唾液は、むし歯菌が作り出す乳酸を中和してくれる作用があります。

むし歯はこの乳酸が歯を溶かすことで起こることがわかっています。唾液の量が減少すれば、乳酸を中和する作用が低下して、乳酸が歯の表面を溶かすのを防ぐ力が低下してしまいます。

また、唾液の中に含まれる成分に、カルシウムやリン酸などの無機質があります。むし歯菌が乳酸で歯の表面を溶かし始めたごく初期の段階であれば、これらの成分のおかげで歯の表面を修復することが出来ます。

唾液の量が減ると、この歯の表面の修復力が低下します。

・歯周病になりやすくなる

唾液の量の減少は、むし歯のリスクだけでなく、歯周病を進行させるリスクも伴います。

・口内炎が出来やすくなる

お口の中は、歯という硬い組織(=硬組織)と舌・頬・歯茎・唇といった軟らかい組織(=軟組織)から構成されています。

動きを伴う場所で、硬組織と軟組織が擦れ合うところは、からだの中には他にはありません。軟組織は軟らかくて傷つきやすいところですから、そこに歯があたりますと、容易に傷つき口内炎をつくってしまいます。

そこで、唾液が潤滑剤の役目を担い、軟組織と硬組織が直接触れあわないようにし、軟組織を保護しています。

唾液の量が減りますと、軟組織を守る作用が低下しますので、傷つきやすくなることで、口内炎を起こす可能性が高くなります。

唾液を増やす方法

唾液を増やすには、口内を乾燥させないためにもこまめな水分補給が大切です。

水や麦茶などがおすすめです。

唾液の分泌は、食べ物を噛むことで促進されます。噛む回数の目安は1口20~30回ですが、なかなか難しいので噛む回数を増やすように意識してみましょう。

注意が必要なのは”ながら食べ”です。

「テレビやスマホを見ながら」の食事は噛む回数が減る原因になるので、1口食べるごとにしっかり噛んで味わうことが唾液分泌の助けになります。

口呼吸が習慣化すると口内が乾燥しやすい状態になります。

マスクの着用時も口呼吸になりがちなので、日頃から鼻呼吸を心がけて唾液の蒸発を防いでください。

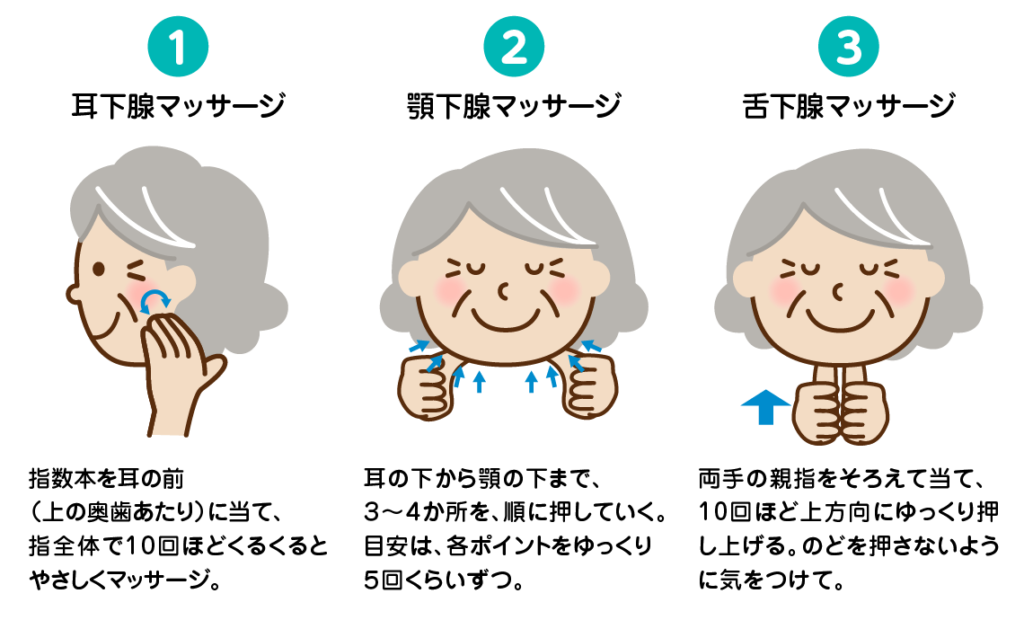

唾液腺マッサージ

まとめ

唾液の働きには食べるという行為に関連した働きだけでなく、むし歯や細菌の侵入を予防したり、口の中を守ったりとさまざまな役割があります。

普段は意識することはあまりありませんが、唾液が減ると唾液が本来もっている役割が果たせなくなってきますので、その結果虫歯になりやすくなったり、口内炎が出来やすくなったりなどさまざまな問題が出てきます。

唾液は加齢的な影響で30代をピークに減少していきます。そこで、食べ物をしっかりと噛んで食べ、唾液を出しやすくする、マッサージをする、などを行い唾液がしっかり出るようにし、健康な生活をおくるようにしましょう。

予防歯科