コラム・キャンペーンcolumn・campaign

Column その他

本年もまりこ歯科クリニックをよろしくお願いいたします。

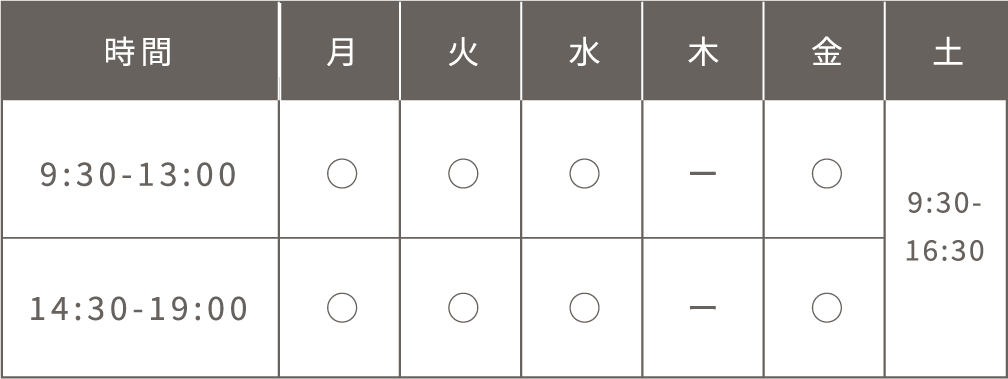

今日は歯周組織についてのお話です。

前回の 歯の構造① という記事の続きとなります。

歯肉

歯肉とは ”歯茎(はぐき)” と呼ばれることが多い口腔粘膜の一つで、歯根をとりまき、歯槽骨と接合している歯周組織です。

歯肉と歯茎の違いはなく、同じ場所を指す言葉です。

歯のすぐ上にあるピンク色の組織のことであり、健康的な歯肉は綺麗なピンク色または淡赤色をしています。

歯石やプラークが歯の周りにつくことによって歯肉に炎症が起きた場合は、濃い赤色になり、ブラッシング時に出血があります。これを歯肉炎と呼びます。

歯肉炎が進行すると歯周炎となり 歯周病 に罹患してしまいますので、歯ぐきから慢性的に血が出る場合は、歯科を受診するサインです!

歯髄

歯髄とは ”歯の神経” のことを指します。

虫歯治療において、歯の神経をとるかとらないかが一つの分かれ道となります。

エナメル質→象牙質と虫歯が徐々に進行し、歯髄に近くなっていけばいくほど痛みが増します。

虫歯の進行に伴い、痛みの度合いも

”冷たいものがしみる”→”甘いものがしみる”→”熱いものがしみる”→”何もしていなくてもズキズキする”

と変化していきます。

虫歯の広がり具合にもよるため一概には言えませんが ”熱いものがしみる” という症状がでると、歯の神経まで炎症が広がってしまっているため、神経を取る治療が必要になる場合があります。

歯の神経をとると、神経をとっていない歯に比べて歯の寿命が短くなってしまいます。

ですので、そうならないためにも虫歯の早期治療が必要です。

歯根膜

歯槽骨 (歯を支えている骨)と歯根との間にある厚さ0.3㎜位の薄い膜のことです。

歯の靭帯とも呼ばれ、コラーゲン線維が役半分を占めます。

歯根膜には、歯と歯槽骨を強固に結びつける役割の他に、触覚や痛覚といった感覚があるので、噛んだ時の硬さや微妙な感触、刺激を感知して、歯に伝わる咬合力を調整するという重要な役割も担っています。

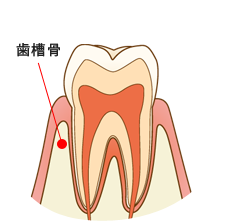

歯槽骨

顎の骨の中で、歯の根が埋まっている部分のことを、歯槽骨といいます。

この歯槽骨が吸収されると歯周病になります。歯槽骨は歯茎に覆われていて、見た目では吸収しているかどうかの判断はできません。レントゲンを撮影したり、歯ぐきの検査を行うことによって、総合的に判断します。

歯槽骨は吸収が大きくなると、歯茎が腫れたり、膿が出たりします。最終的には歯の周りから無くなってしまい、それによって歯が揺れ、抜けてしまいます。

以上が歯や歯の周りの代表的な組織です。

歯科医師や歯科衛生士・歯科技工士は、歯科大学や専門学校ででこのような事を沢山習いますが、歯科に関わるお仕事をしていないと、耳にすることは少ないと思います。

歯の構造や歯の周りの組織について、少しでも知っていただければ嬉しいです(^^)

↑

まりこ歯科クリニックのInstagramも定期的に更新中です★

歯ブラシや歯間ブラシなど、おすすめの口腔ケアグッズも沢山紹介していますので、ぜひご覧ください(*’▽’)